5月1日,西安科技大学“科技强国・智见未来”人工智能活动周在雁塔校区与临潼校区同步启动,为全校师生及行业专家呈现了一场人工智能与地矿学科深度融合的科技盛宴。其中,地质与环境学院唐建洲老师代表资源勘查工程系自主研发的“煤炭资源勘查与开发可视化虚拟仿真实验教学平台”亮相活动周。该平台不仅是人工智能技术与资源勘查工程专业改造的典范,更以“透明地质技术”为核心,开创了地矿类实验教学的新模式,为行业人才培养注入强劲动能。

资源勘查工程专业作为地矿领域的传统专业,长期以来面临教学场景受限、井下实践机会匮乏、技术更新滞后等挑战。传统教学模式依赖课堂讲授与有限现场实习,学生难以深入理解矿井下复杂地质构造和矿井地质相关知识,更难以应对智能化煤炭绿色开采地质保障的新需求。

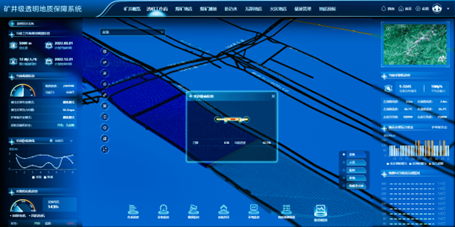

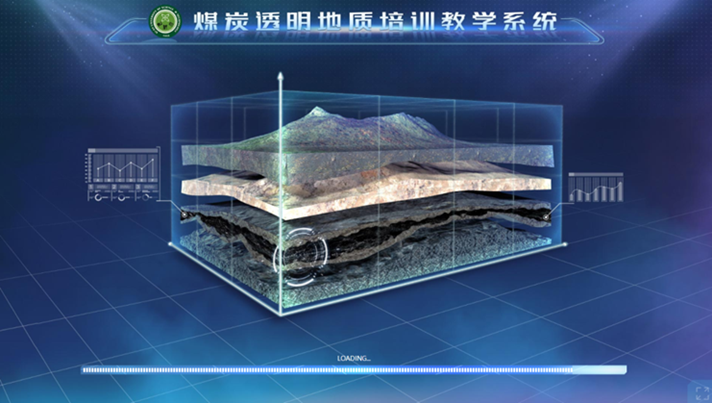

在此背景下,地质与环境学院以“AI+专业改造”为突破口,联合美联美智慧能源技术(西安)有限公司,历时三年打造出“煤炭资源勘查与开发可视化虚拟仿真实验教学平台”。该平台由薛喜成教授、彭涛副教授等人具体负责,以《矿井地质学》为核心课程载体,依托陕西省虚拟仿真实验教学一流课程,深度融合人工智能、三维建模、数据库技术及透明地质技术,构建了一个高度仿真的煤矿井下虚拟环境。“我们通过AI算法对地质数据进行智能解析,结合三维空间图像引擎,实现了煤层结构、断层分布、水文条件等地质要素的精准可视化。”项目负责人彭涛副教授介绍。学生可通过人机交互界面,自由切换视角观察井下巷道布局,模拟钻探设备操作,甚至动态分析开采过程中可能遇到的地质问题。这种“虚实结合”的教学方式,不仅弥补了传统实验的时空限制,更以沉浸式体验帮助学生建立对复杂矿井系统的立体认知。煤炭资源勘查与开发可视化虚拟仿真实验教学平台建设是推进专业改造的典型案例,进一步从虚拟场景、真实矿井案例库等内容确保教学内容与行业实践无缝对接。

透明地质技术作为平台的核心创新点,标志着地质勘查从经验驱动向数据驱动的范式转变。该技术通过整合多源异构数据(如地质勘探数据、地球物理数据、历史开采记录等),构建高精度三维地质模型,并借助AI算法实现地质体边界自动识别、资源储量智能估算及煤炭开采地质灾害动态预警。薛喜成教授指出:“透明地质技术的本质是通过数字化手段‘透视’地层,将地下空间的隐蔽性、不确定性转化为可量化、可预测的决策依据。”在虚拟仿真平台中,学生可实时调取不同地层的岩性参数、等数据,通过模拟开采方案调整观察地质响应变化,从而掌握“数据-模型-决策”的全链条技能。这种训练模式高度契合智能化矿山对“地质透明化”的技术需求,为学生未来参与智能化煤炭开采地质保障奠定基础。在本次人工智能活动周中,一位资源勘查工程专业学生表示:“在虚拟场景中,实现了“教学场景透明化、实验过程智能化、人才培养精准化”,为资源勘查工程专业升级改造开拓了路径,随着AI技术与透明地质技术的深度渗透,资源勘查工程专业将加速向“数字化、智能化、可持续化”方向转型。

下一步,学院将进一步对平台进行合理开发,创新性的引入自主探究式教学模式,通过学生自主设计实验方案,系统通过AI自动评分系统即时反馈操作合理性,生成个性化学习报告等环境,促使学生在解决复杂地质问题、团队协作及技术创新等方面能力得到进一步锻炼和提升。自2021年上线以来,该平台已面向资源勘查工程、采矿工程、地质工程等专业免费开放,年均服务学生超500人,累计实验课时达50学时/年。学生通过虚拟仿真实验,可熟练掌握地质编录、资源评估、开采设计等核心技能,凸显了“教学-科研-产业”的闭环价值。

面对“双碳”目标与能源革命的新形势,以国家能源安全战略需求为导向,地质与环境学院将进一步发挥AI赋能,开展传统专业升级改造,推动AI+地球物理,锻造“智能地球探测”专业、推动环境工程专业向“矿区生态修复”改造、地下水科学与工程专业向“矿井水害智能监测与预警”、地质工程专业向“地质灾害风险智能监测与预警”等方向发展和改造,进一步服务西部煤炭区域经济发展和西安科技大学能源安全领域一流大学的建设目标。

从“黑板教学”到“虚拟仿真”,从“经验地质”到“透明地质”,地质与环境学院以人工智能活动周为窗口,展现了高等教育回应时代命题的担当与智慧。这场科技与教育的双向奔赴,不仅重塑了一个专业的未来,更照亮了“科技强国”战略下资源勘查工作专业的新征程。